Universo Agnès Varda

Pionera de la Nouvelle Vague, figura clave del feminismo cinematográfico y una de las cineastas esenciales de la historia del cine. Con la edición del pack Universo Agnès Varda, Avalon salda una histórica deuda pendiente con la obra poética, libérrima y festiva de «la Varda» recuperando 15 largometrajes y 15 cortometrajes nunca antes editados en España. Un pack que se sitúa ya como la mejor edición del año cinéfilo, editado con el mimo y el buen gusto que ya brindaran a Wong Kar Wai, y que podemos adquirir en oferta de lanzamiento hasta el próximo domingo 21. Por Noah Benalal

La asimilación tardía de Agnès Varda (1928-2019) al abanico de personajes destacados de la cultura popular puede vivirse como el mayor de los éxitos o como una pequeña derrota, o integrando las dos cosas a la vez. ¿Por qué es un éxito? Porque el lugar de la cineasta dentro del canon es bien merecido y le llegó tarde, más tarde que a sus contemporáneos masculinos. Conocida Varda como «la única mujer directora de la nouvelle vague», en realidad fue, más bien, la anunciadora de esta corriente: su primer largometraje, La pointe courte (1954), se rodó media década antes de que Godard y compañía cogiesen sus cámaras para hacer lo propio. Radical, hecha al margen de la industria y completamente rupturista con los códigos del cine dominante —según Varda, creámosla o no, cuando la hizo no había visto casi ninguna película; tan solo Ciudadano Kane—, adelantaba lo que sería esta corriente revitalizante del cine francés. Pero Varda no perteneció a la nouvelle vague sino a la rive gauche, esa orilla izquierda del río Sena que, con figuras como Chris Marker y Alan Resnais, trabajó en paralelo y adquirió un compromiso intelectual y político más marcado, desplegando cada cineasta un abanico poético variado y propio.

Tan coherente en su unidad como diversa en sus objetos y formas, y por tanto difícil de clasificar, la filmografía de Varda supone un reto para el crítico y para el espectador que busca enfrentarse a ella en su totalidad, sin reducciones que resulten convenientes a la época o al momento dado. Como ha sucedido con tantas mujeres cineastas después de ella, el contexto de producción de sus películas tiene bastante que ver en esto: Varda no encontró las condiciones económicas para producir un largometraje tras otro, sino que se vio obligada a dar rodeos. Y supo sacar lo mejor de ellos. Así pues, entre su debut y sus largos más importantes —ficciones como la opresiva Cléo de 5 a 7 (1961), de montaje godardiano, o la irónicamente estetizada La felicidad (1965), ambas un grito de angustia desde y hacia la feminidad; pasando por la que tal vez sea su obra maestra, Sin techo ni ley (1985), hasta documentales como Daguerrotipos (1975), Mur murs (1980) o la tardía Los espigadores y la espigadora (2000)—, su filmografía es un artefacto que estalla en todas las direcciones.

«Fue una directora divertida, libre y creativa, creó imágenes hermosísimas, pero no la subestimemos: igual que no hay nada de inofensivo en los ramos de flores de La felicidad, porque la cineasta inscribió una enorme dosis de violencia en la belleza, recordemos que no hay nada de inofensivo en la abuela de la nouvelle vague, que estaba llena de fuerza y potencial transformador. Neguemos el cliché y recordémosla en su complejidad, en la riqueza de su universo. No se merece menos.»

Agnès Varda realizó diarios de viaje, cinétracts, decenas de cortometrajes hechos por encargo o por iniciativa propia y pequeños documentales mal financiados que van entretejiendo una historia igual o tan rica de su cine, que lo completa y que apunta más allá de ella. Al fin y al cabo, el cine es una profesión y, aquellas que quisieron desempeñarla —y en esto Varda, que fue fotógrafa y retratista antes que cineasta, debe considerarse pionera— hubieron de negociar su visión autoral con sus condiciones de supervivencia, y encontrar su pisada en un medio inestable. Hay miradas que se diluyen en ese desempeño, y otras que se hacen fuertes creciendo de entre las grietas y gozando de su propia libertad. Esta es, si no otra, la huella del cine de Varda, que incorporó el vagabundeo a su propia forma de hacer y fue reinventándose sobre la marcha, reflexionando sobre sí misma, sobre el pasado, sobre la naturaleza de la imagen cinematográfica, su relación con la memoria y con el cine, el amor, el compañerismo o la política, sin restricciones y sin imposturas autorales, con la naturalidad de una corriente que fluye.

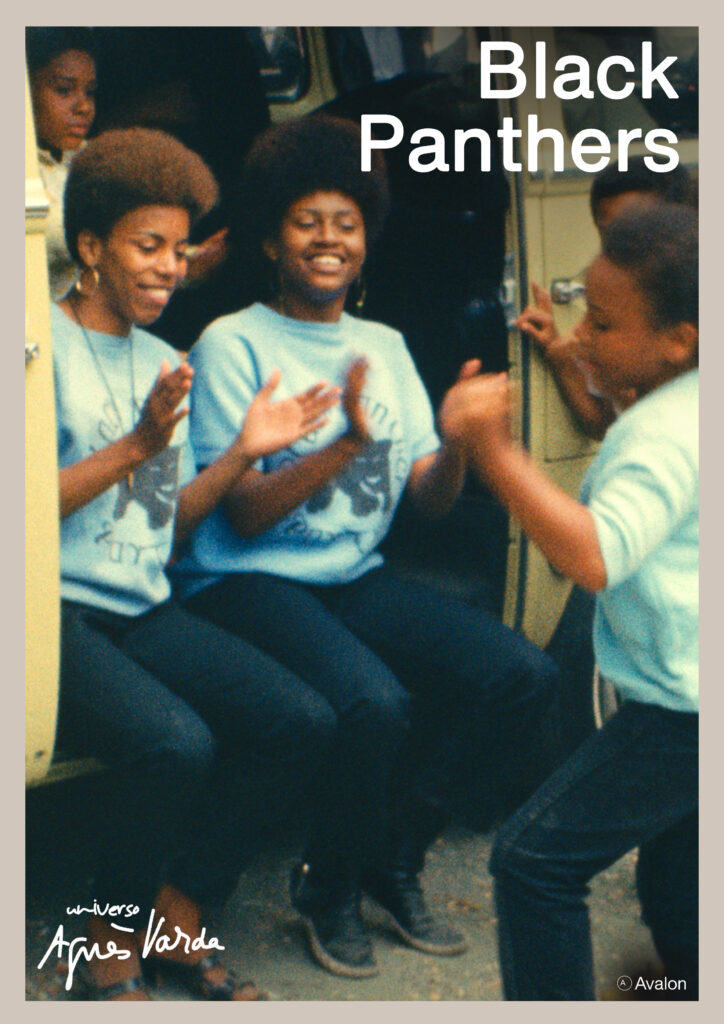

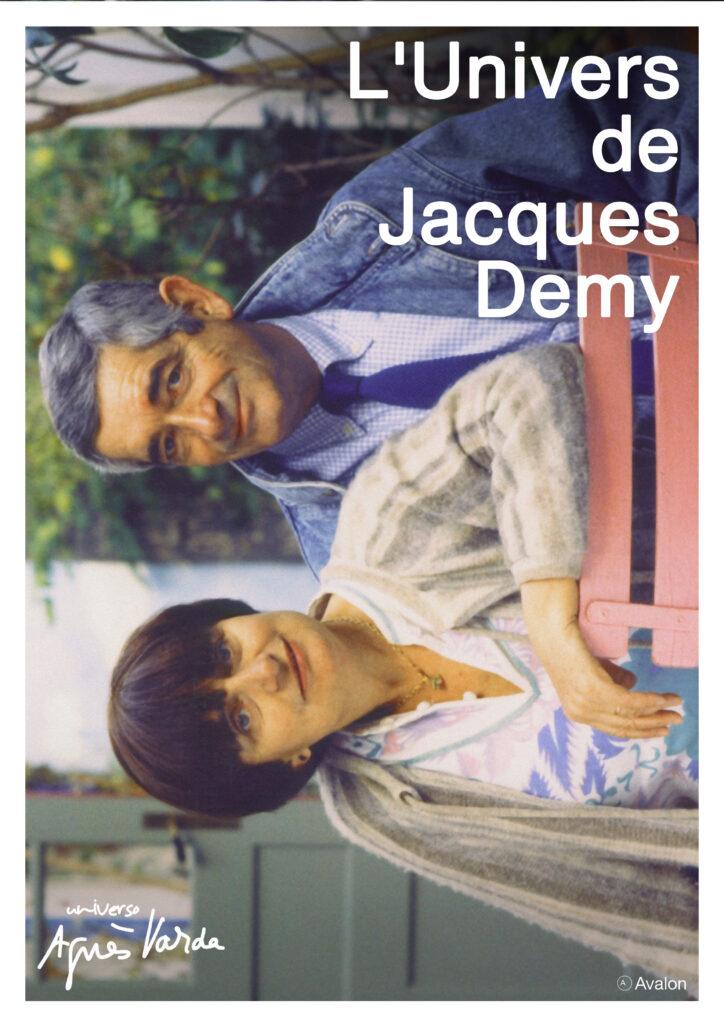

Por eso es interesante contraponer a los largometrajes más notorios de Varda otras películas más personales como Jane B. por Agnès V. (1988) o Jacquot de Nantes (1991), pequeñas piedras preciosas como Las señoritas cumplen 25 (1992) o autorretratos como Las playas de Agnès (2007). Y es fundamental volver la mirada a los cortometrajes que engrosan su filmografía y que, acompañándola a lo largo de todo el camino, no como rito iniciático sino como ejercicio fílmico inagotable, dan cuenta de su carácter lúdico, su versatilidad y su forma de entender el cine como un aparato de expresión personal que siempre persevera, sea cual sea el material dado: piezas autobiográficas y tratados fotográficos como la hermosísima Ulises (1982), travelogues como Du côte de la côte (1958), juegos espaciales como 7 P., cuis., s.de b… a saisir (1984) o películas políticas que fueron en sí mismas acción política, como su Black Panthers (1967) o La respuesta de las mujeres (1975).

Desde este enfoque, cobra valor el ciclo Universo Agnés Varda, que, con más de treinta horas de metraje, satisface la inquietud investigadora de quien, conociendo las obras troncales de la cineasta, se sigue preguntando quién fue Varda: ¿una observadora, una fotógrafa, una documentalista, una fabuladora, una profesional, una juguetona, una rebelde, una sumisa, una cómica, una feminista, una enamorada, una fuerza política? La respuesta emerge de la multiplicidad de su obra, donde también se hacen evidentes sus líneas de fuerza: su absoluto control del plano y de la imagen, tanto en blanco y negro como en color; su talento para encuadrar un rostro, una flor, una pared o un gato; su talento documental, su obsesión con el paso del tiempo y su incansable reflexión sobre la imagen y el sentido del ejercicio fílmico… Evolución y circularidad, ruptura y coherencia: eso es el universo Agnès Varda.

Volvamos, entonces, al comienzo, que es en realidad el final: ¿cuál es la pequeña derrota que esconde la canonización tardía de Varda y su incorporación a la cultura popular como la abuela de la nouvelle vague? Primero, otro éxito: a diferencia de lo que sucede con las que fueran las musas de la nouvelle vague, congeladas para siempre en sus retratos de juventud, Varda desarrolló una imagen icónica y, con su peinado bicolor y sus performances —porque, seamos francos, quién no recuerda aquel afable disfraz de patata—, se mantuvo relevante hasta el final. En sus últimos años, logró conectar con una generación más joven y convertirse en un referente político y artístico. Ahora bien, si de algo peca esta generación que es mi generación y si con algo amenaza el acto de convertir al artista en figura pop, es con el anquilosamiento de la imagen en un icono incompleto y fácilmente reducible, y Varda siempre se negó a encarnar un cliché, en su vida o en su obra. Fue una directora divertida, libre y creativa, creó imágenes hermosísimas, pero no la subestimemos: igual que no hay nada de inofensivo en los ramos de flores de La felicidad, porque la cineasta inscribió una enorme dosis de violencia en la belleza, recordemos que no hay nada de inofensivo en la abuela de la nouvelle vague, que estaba llena de fuerza y potencial transformador. Neguemos el cliché y recordémosla en su complejidad, en la riqueza de su universo. No se merece menos.