La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)

(The French Dispatch (of the Liberty Kansas Evening Sun)

- Dirección: Wes Anderson

- Guion: Wes Anderson. Historia: Wes Anderson, Roman Coppola, Hugo Guinness

- Intérpretes: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric

- Género: Comedia, drama

- País: EEUU

- 108 minutos

- Ya en cines

Una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí.

Por Philipp Engel

Siempre ha habido quien le reprochara a Wes Anderson el haber tenido una infancia feliz, de la que nunca ha querido salir, para compartirla con el mundo en esta forma sublimada que es el cine de juguete. Los que se quejan son los Gargamel que todavía no se han repuesto de que los reyes no les trajeran el mismo tren eléctrico que al vecino del ático, y se resisten a jugar con él por pura rabia espumosa. No pueden evitarlo, y tampoco nosotros podemos hacer gran cosa por ellos.

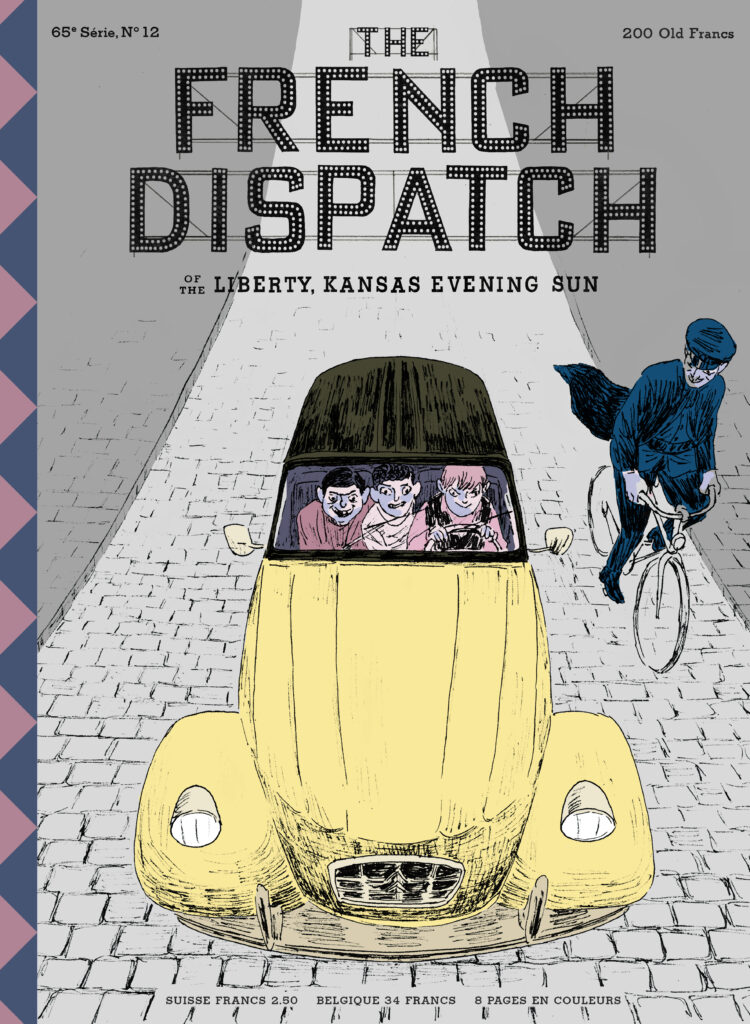

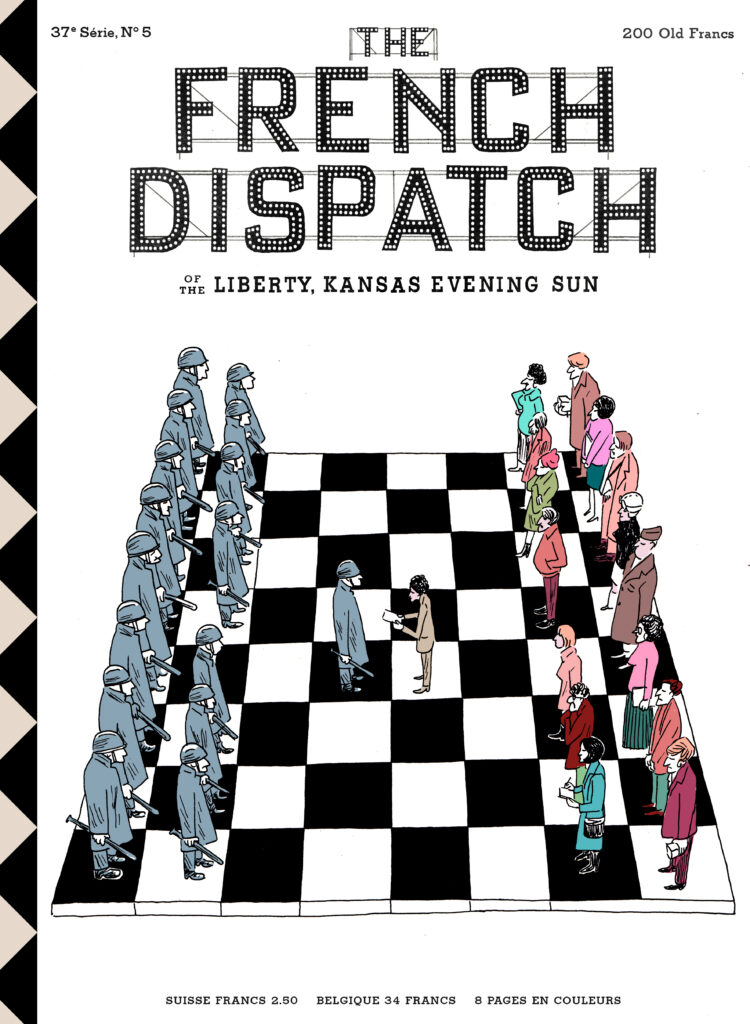

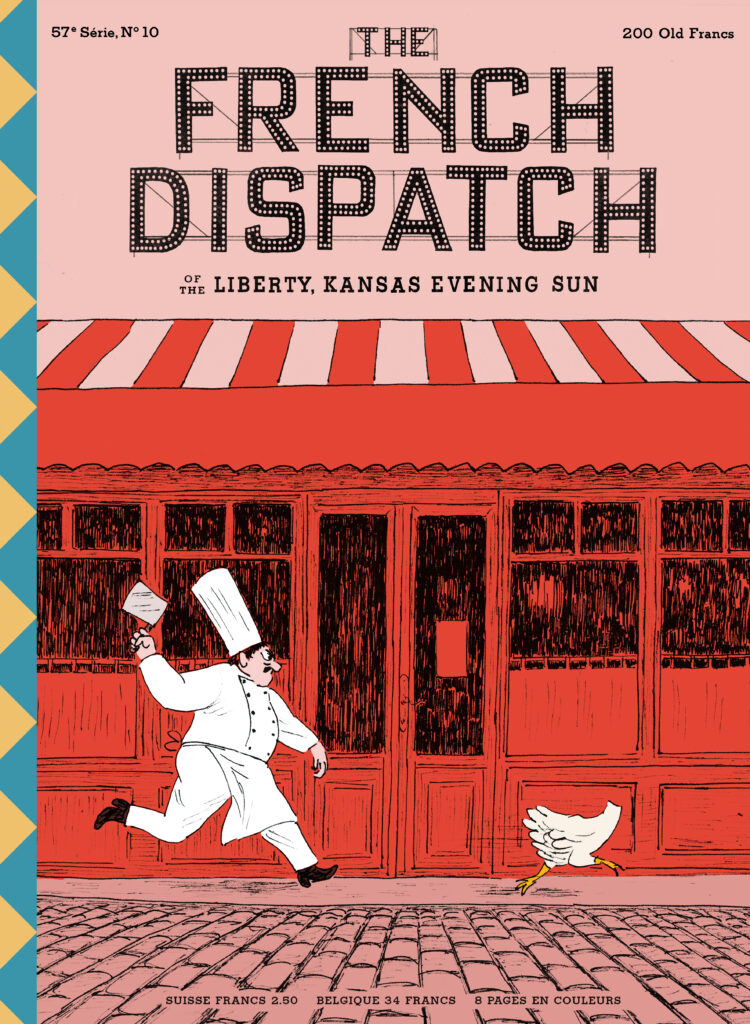

No vale la pena insistir en el estilo navideño de Wes Anderson, vintage, chic y lo justo de esnob para no resultar antipático. Es como el escaparate de una juguetería en temporada alta. Todas sus películas pertenecen a ese mismo universo. Mientras unos se entretienen dinamitando las fronteras entre el documental y la ficción, él ha preferido aplicarse a diluir las que separan la animación de los personajes de carne y hueso. Los decorados pertenecen al mismo universo, ya sean estrellas de Hollywood o muñecos animados en stop-motion (con voces de estrellas de Hollywood), y en La crónica francesa ha vuelto a dejar clara, una vez más, su tesis insertando un cómic en movimiento para hacer avanzar la tercera historia de lo que es mucho más que un compendio de tres reportajes y un obituario que nos tiene prohibido llorar, al menos en teoría. La crónica francesa es otro festival de colores pálidos y humor lacónico, alternado con glorioso blanco y negro, el más grande de todos.

Anderson sigue fiel a sí mismo, y eso ha venido siendo una estupenda noticia desde mediados de los 90. No menos evidente es que no ha dejado de crecer, en público y en recursos, y que con La crónica francesa ha llegado al paroxismo de su estilo. Entre el obituario y la dedicatoria a Christophe, con Aline hinchándonos de melancolía, también tiene bastante de testamentario, de catedral tan barroca como definitiva, en la que rinde tributo a todos sus ídolos, desde las páginas, e ilustraciones, del New Yorker a prácticamente toda la cultura francesa. Es un inventario muy loco, los ojos del espectador se convierten en canicas enloquecidas que giran en todas las direcciones agitados por todos esos detalles que ya se están perdiendo, porque los planos se suceden a un ritmo vertiginoso. Son rarísimos los momentos de respiro, apenas si recuerdo uno, protagonizado por Jeffrey Wright, en el que de repente, y por supuesto que muy brevemente, se hizo el silencio. Tan agotadora como inagotable, La crónica francesa es un espectáculo repleto de easter eggs que pide a gritos un segundo visionado, cosa que, en este caso, se producirá el próximo domingo.

El crédito creciente que Hollywood ha depositado en Anderson ha logrado que este se superara a sí mismo: sus películas nunca han sido de un minimalismo diáfano, pero no recuerdo esta sensación de habernos perdido media película, de que se enciendan las luces, y se corran las cortinas del Phenomena sin saber, a ciencia cierta, lo que nos ha pasado por encima, muy por encima. La crónica francesa es como un concierto de Motorhead, una apisonadora que te deja preguntándote qué me ha pasado doctor. Sea como fuere, más allá de esta voluntad de autosuperación estratosférica, que nunca calificaremos de megalómana, porque para eso hay que ser malvado y Anderson no lo es, la cuestión vuelve a ser la de siempre: ¿Tienen alma los juguetes? Como decía Baudelaire —cita lo justo de esnob—, todos los niños quieren descubrir el alma del juguete. Barthes se preguntaba si los juguetes de hoy, es decir de entonces, los tiempos sesentayochistas de Timothée Chalamet y Lyna Khoudri (muy buena apuesta), no coartan la imaginación, y todas estas preguntas vuelven a plantearse, y son lícitas, alrededor del cine de Wes Anderson cada vez que estrena película, más ahora que nunca, dado el carácter sin más medida que su reparto de La crónica francesa. Obviamente, por las estrellas que preceden, mi respuesta es un gran Sí.

Es decir, nadie duda de la capacidad de deslumbramiento apabullante de Anderson —lo contrario sería obtuso—, lo que se pone en duda es que, bajo la cascada de referencias, quede lugar para la emoción. Lo que se discute es algo tan intangible, tan personal e intransferible, como la emoción provocada en cada espectador, si este ha descubierto el alma del juguete o cree que, al contrario, la densidad del inventario apresa al espectador. El debate no es nuevo, siempre ha estado ahí: después del consenso —incluso molesto, como todos los consensos (y los hypes)— de Los Tenenbaums (2001), ya llegaron las disensiones con la subsiguiente Life Aquatic (2004), que si era vacía, superficial, repetitiva, autocomplaciente… ¡incluso hipster! Se la acusó de ser un cartoon con seres humanos, una película de juguete con personas mayores, como si eso tuviese eso algo de malo. Si bien es maravillosa de principio a fin, con aquel primer acercamiento a la galofilia por la vía encubierta de un Cousteau disfrazado de Zissou, culminaba con un final que es historia del cine: cuando Murray-Zissou, que nunca quiso ser padre y ha perdido a su hijo (como Philippe), coge a aquel niño con pantalones tiroleses y se lo lleva a caballito colgado de la nuca, mientras sonaba Bowie de verdad, después de mucho Seu Jorge, un momento culminante, tan central como la isla de Moonrise Kingdom, que representaba el corazón de su cine, el lugar donde los niños son adultos, mientras los adultos se siguen comportando como niños, no siempre en el mejor sentido.

OK, diréis, ¿pero ha sobrevivido esa emoción al alud de La crónica francesa? Yo creo que sí, por supuesto, y no sólo por Léa Seydoux. Se me hace extraño que alguien no vibre cuando suena Aline, o aparece Melville, o Benicio empieza a gruñir, y Simone chasquea los dedos. Wes Anderson vuelve a ser el padre que nunca quiso ser padre, pero que se levanta a las ocho los domingos para jugar con sus hijos y el tren eléctrico. El niño que se resiste a crecer y comparte con nosotros todos sus juguetes, manteniéndonos, durante menos de dos horas (cuando se han instaurado las dos horas alargadas para todo el mundo), entre el asombro, la sonrisa y la lágrima. Quizás La crónica francesa no tenga un momento tan definitivo como el final de Life Aquatic, pero a cambio tiene miles de cosas que tocan teclas parecidas. Se pongan como se pongan los haters, sólo hay un Wes Anderson, y La crónica francesa es un pariente muy destacado en una familia de genios. «Masterpiece», qué duda cabe.

- Fotografía: Robert D. Yeoman

- Montaje: Andrew Weisblum

- Música: Alexandre Desplat

- Distribuidora: 20th Century Studios