Nosferatu

- Dirección: Robert Eggers

- Guion: Robert Eggers (Novela: Bram Stoker)

- Intérpretes: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe

- País: EEUU

- Género: Thriller

- 132 minutos

- Ya en cines

- «Nueva versión de la icónica película muda de F.W. Murnau, producida en 1922, que a su vez se basaba en la novela ‘Drácula’, de Bram Stoker.»

Por Elisa McCausland y Diego Salgado

Hacía tiempo que un plano no albergaba un potencial de sentidos tan fructífero como aquel de Nosferatu que sitúa a Thomas Hutter (Nicholas Hoult) en una encrucijada de caminos apenas ha dejado atrás el paso montañoso que separa el mundo de los vivos del castillo del conde Orlok (Bill Skarsgård), los dominios del Vampiro. Es un momento además de belleza terrible, una composición de tinieblas boscosas, blancura nívea y figura humana en soledad que evoca, en la estela del arte obsesionado en los últimos dos siglos con «las atmósferas en parte ponzoñosas, en parte sublimes» (Rüdiger Safranski), un vértigo y una desolación metafísicos, situados más allá de un tiempo y un espacio precisos.

En ese plano ominoso, insondable, cristalizan los treinta minutos iniciales de Nosferatu, durante los cuales Robert Eggers logra algo muy difícil para el cine de hoy: trascender los consensos ideológicos y estéticos en cuyo estrecho marco ha gestado su película a fin de poner en valor, con una generosidad teñida de hiperestesia plástica, erudición cultural y sentido de lo mistérico, dos imaginarios del ayer: en primera instancia, la Centroeuropa de principios del siglo XIX, donde convivieron los primeros balbuceos de la Razón y la alargada sombra de sensibilidades premodernas; en segundo lugar, Nosferatu (1922), quizá la película más inspirada a la hora de repensar aquel periodo —y el paradigma romántico derivado— con trazos no tanto expresionistas como experimentales.

Al fin y al cabo, el romanticismo fue una reacción airada en el seno de las artes tasadas y contrastadas entre los siglos XVIII y XIX a la moral que estas contribuían a definir para el orden burgués derivado de la Ilustración y la Revolución Industrial, en una coyuntura por lo demás liminal en que a la relación de la cultura con sus públicos se refiere. El cine, en cambio, era hace un siglo un medio recién nacido y de masas, que aprendía a articular su lenguaje y su alcance por emulación, comparación y oposición a la expresividad propia de las artes anteriores. El romanticismo intervino por tanto las convenciones de la arquitectura, las artes plásticas y la literatura de su momento mientras que el cine —y Nosferatu es buen ejemplo de ello desde su origen nada anecdótico como adaptación pirata de la novela Drácula (Bram Stoker, 1897)— supuso un asalto a la legitimidad representativa del universo mismo tal y como la habían orquestado las artes previas a su aparición.

De ahí que la encrucijada donde se sitúa Thomas sin tener conciencia de ello, segundos antes de que un carruaje fantasma le sumerja en las fauces del vampiro y Nosferatu se vea obligada —más allá de su invocación apasionada de una época y un determinado título— a fijar definitivamente su rumbo con el vampiro como mascarón de proa, simboliza la que afronta Robert Eggers: ¿Es su versión de la película de F. W. Murnau, como el King Kong (2005) de Peter Jackson respecto del dirigido en 1933 por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, la materialización de un hechizo infantil, y de ahí su corregido y aumentado en metraje, detalles y referencias? ¿Es una enmienda romántica al acervo del vampiro primigenio en la gran pantalla, y por eso su sobrescritura del Nosferatu de Murnau dedica también algunas páginas al realizado en clave de gótico naturalista por Werner Herzog en 1979 y a la representación histriónica que puso en escena Francis Ford Coppola en 1992? ¿O aspira Eggers, desde una concepción de la imagen en movimiento muy diferente a la de hace cien años, a experimentar, a poner en solfa los constructos argumentales y formales instituidos por el cine del siglo XX en torno al vampiro?

La realidad, como evidencia el tímido efecto de levitación que acompaña la entrada de Thomas en el carruaje y la ausencia posterior de grandes ilusionismos de cámara y fotografía si dejamos aparte los juegos en ocasiones incoherentes con las sombras —el guiño más trillado a la película de Murnau, sobrada de osadías formales—, es que la Nosferatu de Eggers es menos una película de terror que un drama de época sobre la falsa emancipación de la burguesía del siglo XIX respecto de los valores esgrimidos por los regímenes ancestrales europeos, filmado paradójicamente desde un punto de vista (neo)burgués, encorsetado y preciosista, que no cuesta imaginar firmado en los años noventa por Ang Lee o Robert Redford.

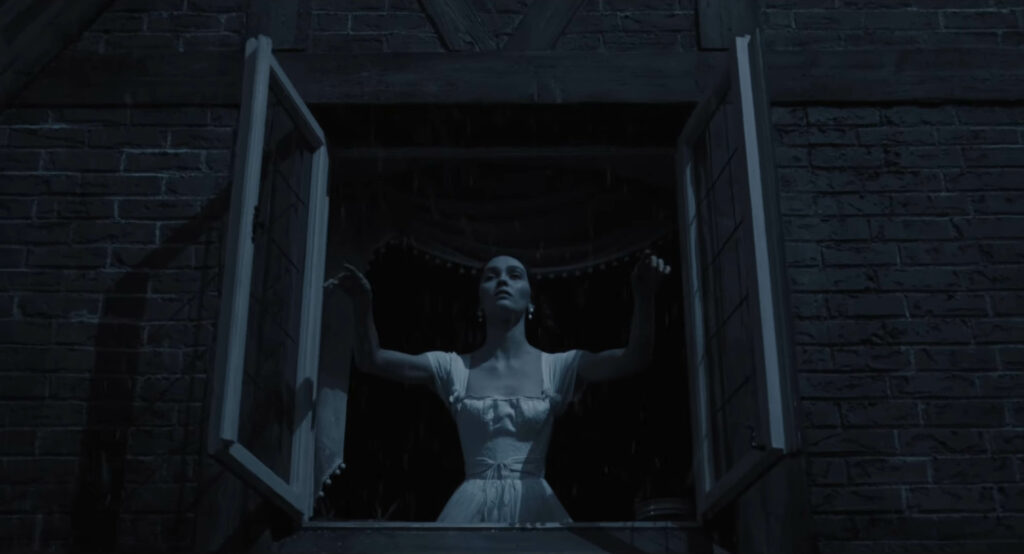

Eggers realza la idea ya presente en la Nosferatu original de que Thomas y Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) son objeto de una conspiración esotérica de sus mayores, enmascarada bajo el signo de «la providencia», el destino o la fatalidad: la entrega mutua de la pareja al amor romántico de nuevo cuño en aquel entonces da paso a la emasculación de Thomas en favor de la transmisión de riqueza desde el paradigma feudal al del libre mercado, y a la equiparación —insistente hasta perjudicar la fluidez narrativa de la película— de Ellen en tanto heroína reprimida, presa de la neurosis histérica que comparten todos los personajes de Robert Eggers, con Ana Karenina, Effi Briest y Emma Bovary. Abandonada por Thomas, asfixiada por el modelo impecable de familia que personifican sus amigos Friedrich (nefasto Aaron Taylor-Johnson), su esposa Anna Harding (Emma Corrin) y sus dos hijas, Ellen se abandonará a una conexión de tortuosas raíces freudianas con Orlok; un personaje que deja de ser a su vez el arquetipo inmemorial, intangible, de la muerte y las tinieblas que encarnó Max Schreck con gestos no mudos sino callados, para adquirir los rasgos prosaicos de un noble tan acaudalado como decadente, de voz ridícula y casaca raída, que ambiciona expandir su influjo bárbaro de antaño, su éxito durante generaciones como monstruo primero histórico y más tarde folclórico, desde los confines de su solitario castillo en los Cárpatos hasta la bulliciosa Alemania que apunta ya rasgos democráticos y nacionalistas.

En ese sentido, Ellen y Orlok comparten en el desenlace de Nosferatu la condición de ilusas víctimas sacrificiales de una «intermediación estratégica del poder» (Nick Groom) entre una noción telúrica del Bien y el Mal como enfrentamiento literal y metafórico de la luz contra la oscuridad, a otra moderna en la que los quinqués y las lámparas de gas propiciaron una equivalencia hipócrita del bien con la luz y del mal con el interior desordenado del individuo. Humana y vampiro quieren creer que su pulso de voluntades se sustenta en el fluir de la sangre, el semen y las lágrimas, pero lo hace en realidad sobre los títulos de propiedad, la salud económica de empresas navieras y la reconfiguración traumática de la psicogeografía europea. El último plano de Nosferatu rubrica esta idea, pues a los cadáveres yacentes en el lecho conyugal de Thomas y Ellen hay que sumar un tercero: el del heterodoxo profesor Albin Eberhart Von Franz (Willem Dafoe), un estudioso entusiasta de «la filosofía, la mística y la alquimia» consciente súbitamente de que la redención de nuestra especie fruto de la inmolación de Ellen alumbra el amanecer definitivo del racionalismo capitalista, ese «extraño mundo moderno» que hace de él una figura retrospectiva, una reliquia.

El cuidado puesto en la disposición de los elementos que integran este plano final avala el rigor de Robert Eggers, que trasciende una vez más la simple pericia técnica y los extraordinarios aportes de sus colaboradores —la fotografía en 35mm y claroscuros de Jarin Blaschke, el primoroso diseño de vestuario a cargo de Linda Muir, las texturas pictóricas de los matte paintings digitales— para hablarnos de un director que no deja nada al azar y ha hecho de ello un estilo. Véanse, nada más arrancar la película, el contraste entre ¿el sueño? ¿reminiscencia? de Ellen, articulada de acuerdo a planos frontales, cortes destemplados de montaje y giros disruptivos de la cámara sobre su eje —una constante en el entendimiento por Eggers del shock cinema—, y el sensual plano secuencia que nos muestra a continuación su intimidad amorosa con Thomas, que tendrá una réplica cruel en los minutos postreros del filme; o los movimientos de seguimiento a Thomas, mediados por umbrales de una negrura absoluta según avanza hacia el horror, que Eggers emplea no solo cuando el agente inmobiliario se adentra en los aposentos tétricos de Nosferatu sino antes, al dirigirse a las oficinas de su jefe, Knock (Simon McBurney), para recibir instrucciones acerca de su misión, lo que nos advierte de inmediato sobre la existencia de un complot.

Sin embargo, aunque la consistencia de Eggers tras la cámara se traduce en una propuesta sin duda atmosférica, evocadora, Nosferatu peca por otro lado de escasamente visionaria y demasiado gélida, pese a los numerosos halagos que ha recibido por la supuesta intensidad sensual y terrorífica de sus imágenes. Como escribíamos a propósito de su anterior película, El hombre del norte (2022), y ya hemos esbozado en esta crítica, Eggers tiene poco de autor en el sentido visceral, insobornable del término; su figura responde más bien a la del artesano con ínfulas intelectuales y plásticas y problemas de retención anal, algo frecuente hoy por hoy en el panorama de la cultura popular. Debido a todo ello, Nosferatu es una buena película pero acaba por ser más convencional que muchas de sus predecesoras a la hora de abordar a Drácula y sus declinaciones imaginativas.

A propósito de la mirada tan reverencial como hollywoodense, normativa, que Eggers deposita sobre la Nosferatu de Murnau, vale la pena recordar ese momento de El lobo estepario (1927), la novela autobiográfica de Hermann Hesse acerca de un intelectual que tampoco logra encajar en el extraño mundo moderno que le rodea, en que el protagonista entra en el salón de un antiguo amigo y su esposa y se topa con una estampa de Goethe que ha otorgado al representante más eximio del romanticismo alemán «un rostro bellamente dibujado de tinte algo académico y a la vez teatral (…) cuya expresión de autodominio y probidad hacían de su retrato un adorno indispensable en toda casa de bien». En resumidas cuentas, Eggers se imagina, se sueña a sí mismo en Nosferatu como Ellen y Thomas, en términos románticos, pero es incapaz de superar bajo la cruda luz del día el estadio de lo pequeñoburgués.

- Montaje: Louise Ford

- Fotografía: Jarin Blaschke

- Música: Robin Carolan

- Distribuidora: Universal Pictures